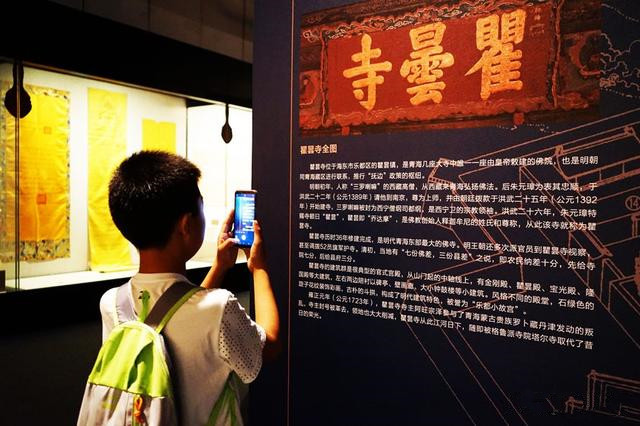

如果不曾参观博物馆,我们大概不会很直观地了解华夏大地上古代文明和现代文明之间的清晰脉络,甚至也不会深刻地认识到,这种文明的传承与创造其实一刻都没有断过。

那天参观国家博物馆,进入古代历史文化展区,千年前的古代文明与文化气息扑面而来,浏览于各个时期出土的文物之间,似乎能看到远古时期人们的音容笑貌以及劳作方式,一件件精美的生活用具,在黄土中历经千年时光的沉淀,依旧散发着文明的光芒,照耀着今天的人们。

陶器、石刀、骨针、骨笛、青铜器以及金银制品…….无法想象,在荒蛮的时代,文明经过了怎样的历程,演变到今时的优雅,据说彼时,古人以叶蔽体,并不是因为羞耻心,而是为了增加神秘感,以便引起异性的注意。如果此一说成立,那么看起来,貌似与人类的生殖本能有关。

当然,浩如烟海的古事,我们无法追根溯源一探究竟,只能从如今出土的物件里,遥想各个时期的先民们在洪荒年月,以石为刀用泥烧陶的片段,以及浅浅地观望一下,远古文明与今天之间的距离。

一只圆润的船形彩陶罐引起了我的注意,旁边的牌子上标注此陶器属于仰韶文化时期,时间约在公元前5000年-前3000年(距今约7000年至5000年),1958年出土于陕西宝鸡北首岭。

时光遥远到一片空白。资料显示,仰韶文化以渭、汾、洛等黄河支流汇集的豫西晋南为中心,北到长城沿线及河套地区,南达鄂西北,东至豫东一带,西到甘、青接壤地带,是这一文化的发祥地。

因1921年考古人员首次在河南省三门峡市渑池县仰韶村发现,故按照考古惯例,将此文化称之为仰韶文化,持续时长2000年左右。

几千年光阴的更迭,所有的事物都已在今天人们的认知之外,远古先民的文化遗存,后人也只能是根据造型猜测一二。这只泥制船形彩陶壶口部呈杯状,器身横置,上部两端突尖,颇像一只小船。

在壶两侧的腹部,各用黑彩绘出一张鱼网状的图案,仿佛正撒网捕鱼,陶壶上端两肩之处,有两个桥形小耳,既便于提拿,又可穿绳背负,随身携带。

有学者认为当时原始人已有划船撒网捕鱼的能力。而这一时期仰韶文化中其他地方出土有大量的石制网坠,这也证明了当时的确已使用鱼网捕鱼。

还有考古研究者认为,这只泥制船形彩陶壶是先民用来喝酒的器皿,而且是最早的船形酒器。有点不可思议,古代人的酒量是不是很大,或者以酒代水?以至于用如此之大的器皿来盛装酒。

而那时的酒又是怎样酿造的?烧造船形壶装酒,人们是不是会觉得酒就像船下的水一样永远饮之不尽?

谁知道呢。

我们所知道的是,如今我们使用的水壶,与这个长的很像。

和船形彩陶壶相邻的是一枚陶釜和陶灶,同样是仰韶文化时期的物件。标牌上显示1956年出土于河南陕县庙底沟。

陶釜和陶灶就类似现在我们农村地区的烧柴土灶,上面是锅下面是烧柴的灶台。史料表明,中国的烹饪技术在新石器时代就已经得到发展,人们发明了灶,鼎,鬶gui,甑zèng等丰富炊具,已满足日常生活所需。

在今天开来,釜与灶结合,体积小,易搬运,使用简便。两者的结合,具有划时代的意义,体现了古代人们高超的智慧。今天我们使用的灶具,依旧闪烁着先民们智慧的光芒。

颇令人诧异的是一枚裸体浮雕彩陶,旁边的标牌显示,上面图案是双性人(约公元前3200年-前2000年),1974年出土于海东市乐都区柳湾原始公共墓地。

“双性人”这一概念在现今并不陌生,但是在远古时期,这种情况居然就已存在!这枚陶罐属于马家窑文化时期,马家窑文化是仰韶文化向西发展的一种类型,集中于黄河上游地区及甘肃、青海境内的洮河、大夏河及湟水流域一带,距今约5000年-4000年。

也就是说,在四千年前的原始社会里,某些人同时存在两种性别?这算不算是人类生理畸形?如果是不正常的生理构造,古人为什么又将这种现象绘制在陶器上?

此彩陶壶呈小口鼓腹造型,壶身彩绘之间塑出一个裸体人像。人像的下体既有男性的特点,又有女性的特征,胸前的乳房以及下腹处夸张的生殖器。在壶的颈部背面绘有长发,长发下绘出一只大蛙,在人像两腿的外侧也绘着蛙纹。

这只彩陶壶融浮雕和绘画艺术于一身器皿,被专家们誉为稀世艺术珍品。应该有很高超的绘画雕刻技艺吧,用今天的话来说,制作者或是一代大家。

据说,这是迄今为止我国发现的年代最早、器形最完整的浮雕人物彩陶壶,但是有关它的神秘寓意层出不穷。

有研究者认为,这么特殊的图案装饰表明它不是生活用具,而是礼器或专门制作的葬具。也有人认为这个集男女为一体的两性人,体现人类对男女同体的崇拜与向往。

还有人说远古时期人类在母系社会向父系社会转变的过程中,女性有可能通过艺术创作的方式,表达自己对这种变化的不满......

但是无论怎样,这些都始终只是推测,远古的事已永久消逝于尘埃,5000年后的人们也只能以一种艺术的眼光来打量这些穿越尘烟的器皿与画面。