灵台县位于甘肃省东部,地处泾渭之间,东拱关中,南依千陇,是周民族和周文化的发祥地。自夏商起,灵台县境内曾先后建立密须国、密国,秦汉以后又设三水、鹑觚、朝那、安武、良原等县,至隋大业元年(公元605年),分鹑觚置灵台县。自此,这个陇东小县温厚绵长的文明发展史便一脉相承,历尽沧桑而愈加香醇。

说到灵台,不得不提周文王

在公元前12世纪与前11世纪之交,一个名为“周”的农业部落悄悄崛起,它的首领古公亶父带领族人从黄土高原深处一个名为“豳”的地方迁徙到渭河北岸的岐山之下扎根生活,依靠先进的农业生产力迅速壮大,并逐渐收服了周边的弱小部落,成为一方豪强。

此时的商王朝开始意识到威胁,在古公亶父之子季历继位后,因征伐犬戎部落有功,获封为“伯”,商王趁机将其召至商都,并将其囚禁致死。

季历死后,周文王姬昌继位,而这可不是盏省油的灯,为父报仇,他走上了反商之路。

然而攘外必先安内。此时,周部落边上的密须国与商朝保持着牢固的宗主关系,它不仅拒绝跟随周,还经常制造事端,侵扰附近方国,阻挠周与其它方国建立同盟关系。这无疑是周人灭商战略计划中必须排除的一个障碍。

于是,周文王找了一个“莫须有”的罪名 - 侵阮徂共“,并亲率“正义之师”前往讨伐密须,以“惩戒”其“侵略”小国阮和共的行为。密须人害怕了,战争开始不久,便将自己的国君捆绑起来交给了周文王。随后,周师所到之处,小部小邦纷纷望风归降,顺利巩固了后方。

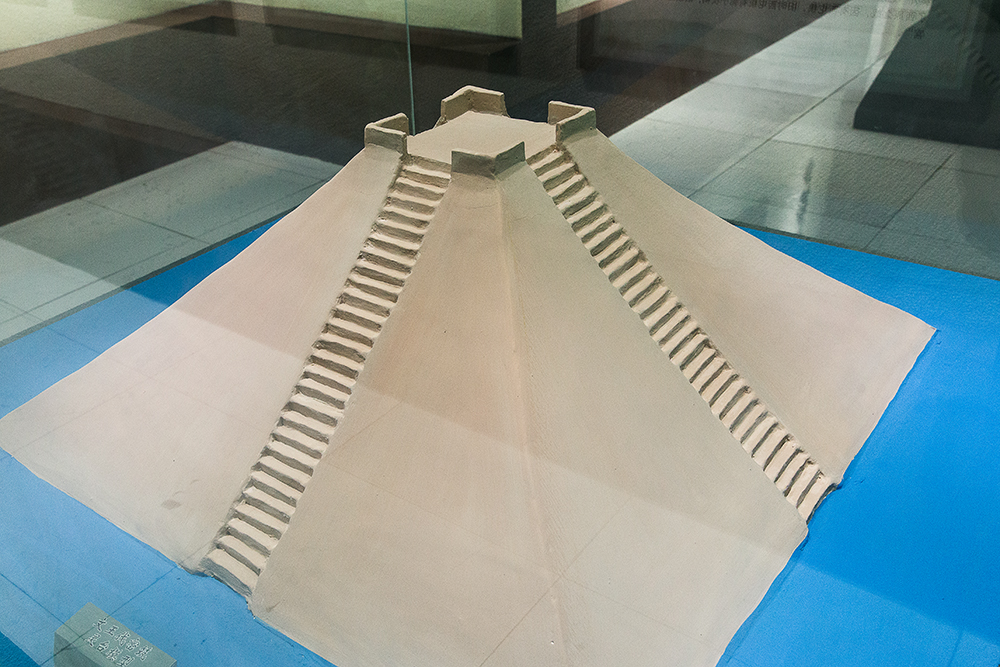

回国途中,周文王在距离密须国都不远的荆山之麓,筑灵台祭天慰民。开工之时,密须国人纷纷前来相助,此台便像神灵保佑一般迅速建成,文王十分高兴,便称此台为灵台,今天的灵台县就得名于此。

祭祀的这天,高大的灵台之上插满各色旌旗,威武的周军将士列队肃立,被俘的密须君及其亲信被当场砍了脑袋,献在了祭坛之下。随后,周文王下令犒赏了伐密战斗中的有功将士,勉励周军士兵继续勇猛作战,建功立业;并大肆宣扬周人德威,顺应天意。

经过灵台祭天,周文王不但摸清了商王朝的虚实,知道了诸侯的人心向背,还为自己立了威,可谓一举多得,并至此拉开了讨伐商朝的序幕。

灵台两毁两建,终为陇上名胜

在我国最早的诗集《诗经 · 大雅 · 灵台》中有着这样的记载:“经始灵台,经之营之。庶民攻之,不日成之。经始勿亟,庶民子来。”短短24字,便道出了灵台初建时的情景。然而,三千年时光流逝,周文王修建的灵台早已成为一座荒丘。更让人遗憾的是,在民国十七年(1928),当时的军政当局为修建营房,将其悉数铲除,古灵台从此灰飞烟灭。

1934年,时任灵台县长的张东野,主持了灵台的重建工程,并柬请林森、孙科、李宗仁、杨虎城、傅作义、朱绍良等一批中央及各地党政要人题词刻碑,使之拥有大观气象。然而好景不长,1966年被视为“四旧”再次拆毁。现在我们看到的“灵台”是1985年12月在原址重建的,高36米,上建楼亭,内奉周文王塑像,颇为壮观。

灵台两侧镶嵌有民国时期各类碑石192方,书法飘逸,文字灵动,保存完好,极其难得。

1997年灵台县在筹建历史文化名城期间,又据县志专题原版,补刻了毁缺的民国部分碑石,并镌刻了当代名人的题赠;连前共计200余方。碑林规模已具,遂于“灵台”下院修建了碑廊,题名《灵台碑林》。台有碑衬,碑随台名,成为陇上名胜。

荆山公园,灵台好去处

游览完古灵台,依山而行,便到了荆山森林公园。灵台五千年悠久历史,此刻便为你铺陈开来。

拾阶而上,在一缓坡平台处往右,就能看见一尊同比例高仿“西周鼎”,此鼎1972年出土于灵台县百里乡洞山,是甘肃省目前为止出土鼎类器物中规格最大、品位最高的一件。

在西周时期有着一整套严格的用鼎制度:天子九鼎八簋、诸侯七鼎六簋、大夫五鼎四簋、士三鼎二簋,鼎成为贵族们地位与权势的标志和象征。西周鼎,重43公斤,通耳高60厘米,口径45.7厘米,面饰饕餮图纹,壁上铭刻有族徽,工艺精湛,造型优美,显示了其主人不平凡的贵族身份,也是今灵台地区古代地位的又一历史佐证。

在缓坡平台的左侧是荆山休闲广场,灵台县博物馆新馆就座落在这里。我看过许许多多的博物馆,一般的县级博物馆很难有好的藏品拿得出手,但灵台县丰富的馆藏文物着实让人吃惊。7629件馆藏文物中,上自旧石器晚期,下迄民国,各时代精品文物荟萃。其中有一级文物44件,二级文物441件,三级文物1166件,这样的珍品数量在甘肃省乃至全国的基层博物馆中都应是名列前茅。

周文王在此筑灵台,封密国,众多的该时期的文物遗存自然与他有着千丝万缕的联系。馆藏的各种青铜食器、酒器、兵器、车马器、饰件以及青铜礼器组合及铭文,为研究灵台历史和西周社会提供了很重要的文物依据。

除此之外,荆山森林公园中还有三贤祠、德化廊、朝晖亭、夕照亭、日月亭、关公殿、灵通门、玉皇阁、仿古城墙、瞭望台等人文景观和“农家乐”休闲山庄、东沟生态景观湖等自然景观,两者巧妙融合,相得益彰。

行走其中,松柏相映,亭台错落,空气清新,成了市民休闲娱乐,强身健体,欣赏灵台美景的最佳去处。

千年秦腔,在灵台唱响

一声洪亮优美的秦腔吸引了我的注意。循声而至,原来是灵台县木偶剧团的演员们开始表演木偶戏了。

在古灵台前的一块高地之上,横幅往前一挡,便是一个现成的舞台。伴随着台下唢呐声的悠扬婉转,两位木偶艺人边唱着悦耳的秦腔,边拨弄着手里的木偶。唱到动情之处,更是声情并茂,把手中的木偶挑得栩栩如生,可谓人偶合一。

民国初年,木偶戏从陕、甘两省毗邻的凤翔、千阳等地传入灵台,除用木偶代替演员这种表演形式未变外,表演内容已发生了很大变化,秦腔、眉户是主要的表演剧种,同时又融入了灵台特有的地方剧种灯盏碗碗腔。

1972年,灵台县木偶剧团成立,以后每年参加省、市、县演出30多场次。改革开放以后,全县民间文化活动大力开展,兴起了各类自发性的群众文艺活动,木偶戏这一简易轻便群众喜闻乐见的剧种又日渐复生并活跃。

演出的剧目主要有《兴国图》、《下河东》、《赵飞搬兵》、《玉荡山》,折子戏《花亭相会》、《小升官》、《二进宫》、《杀马房》、《罗成捎书》等。经过一代又一代艺人的不断加工改进,木偶戏在灵台经过一百多年的发展,其表演形式日渐符合大众口味,表演内容日益丰富,已成为灵台特有的民间艺术形式之一。

写在最后

千百年来,在中华民族的历史进程中,周文王的圣德和自强不息的进取精神,被后世许许多多的人大为推崇和身体力行。在灵台的历史上更是出现过一大批仁人志士:晋代针灸医学家皇甫谧、唐代宰相、文学家牛僧孺,隋代尚书、律学家牛弘、革命烈士高永祥等等。

历史悠久的灵台,在新时代的征程中也必将散发出独特的光芒,照射古灵台大地。