众所周知,长城是我国古代重要军事工事,早在春秋时期,赵国便开始修筑长城做军事防线,作为东方六国最强大的国家,赵国疆域一度非常辽阔,极盛时期版图跨越了河北、山西、陕西、内蒙四个省区以及河南、山东两省的部分地区。

在前307年至前296年的十二年间,赵国于东北攻灭了中山国,西北打败了林胡、楼烦,拓地千余里。在北边新开辟的地区设置了云中(今呼和浩特托克托县)、雁门(今代县)、代(今蔚县)三郡,并从河北张家口到内蒙古巴彦淖尔盟五原县修筑赵长城,同时与秦国展开了数十年的争霸。

历史上赵国三易都城,分别在晋阳(今太原西南),后迁到了中牟(今河南郑州辖),然后再次易地,迁都邯郸。征战杀伐的年月,与赵国并驾齐驱的还有秦国,公元前229年,秦开始攻赵国,两年之后赵国兵败,至此彻底湮灭在了历史的长河。

虽然,赵国被秦所灭,但是赵国修建的长城和胡服骑射的治军方略却永久留在了浩瀚的天地之间,其后秦始皇修筑万里长城时,利用其部分地段作为基础,尽管赵国修建的长城如今已成黄土一柸,但终究在史书上流传千年。

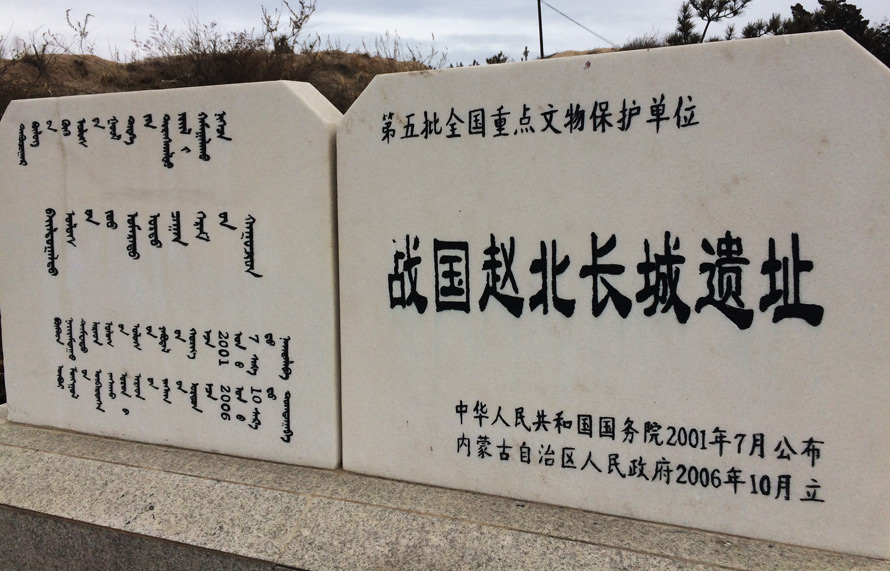

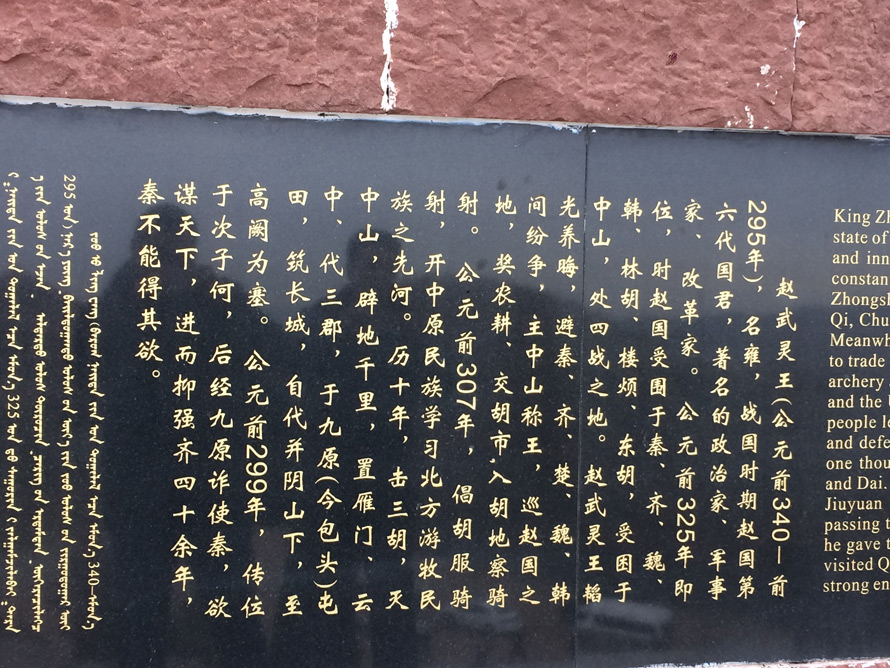

赵长城遗址保存较完好的一段位于内蒙古石拐区,在包头至石拐公路10公里处,大约在赵武灵王二十至二十六年(公元前306-前300年)修筑。赵武灵王名雍,是赵国的第六代国君,公元前325年至前299年在位,执政27年。

有史料记载,赵国国主雍修筑长城时,选择在包头地区一片黄河渡口修建了九原军事据点,在城中屯有重兵,并迁徙大量内地吏大夫的奴隶,充实边境,屯垦农田,使之逐步成为赵国西北部的军事重镇,有效地保障了赵国西北部地区中山、林胡、楼烦等少数民族的袭扰。

彼时,春秋争霸的环境里,赵国国王雍为了持续强大,摒弃了中原传统的衣冠制度和作战形式,大胆学习北方游牧民族的优点,下令在全国推行“胡服骑射”,一改中原正统的宽袖长袍为短衣紧袖、皮带束身、脚穿皮靴的胡服。变革军制,废弃战车而演习骑射,以骑兵对抗骑兵。由此,赵国建立起汉族历史上第一支独立、庞大的骑兵部队,军事力量日益强大,北灭中山,出击匈奴,成为当时除秦国外国力最强的国家。雍逝后谥号“武灵王”,后人认为,他的军事改革显示出了超凡才略。

光阴能摧毁一切,即便是钢铁,经过两千四百多年的时光也已化为灰烬,何况是一道泥土垒砌的工事,如今,荒野的丘陵上赵长城只剩下一条蜿蜒的土埂,向后世表达着历史深处曾经浮现的刀光剑影。

赵长城遗址迤逦于阴山南麓的群峰丘陵之中,山南是狭长的土默川平原,水草肥美,它不仅是一条重要的自然地理分界线,也是一条农牧业经济形态上的自然分界线,更是一条千年以来中原王朝和草原帝国碰撞交汇的文化融合带。

“胡服骑射捍北疆,英雄不愧武灵王”,这是中国著名历史学家、社会活动家翦伯赞抵达这里赵长城时写下的诗句,也表达了赵武灵王保家卫国、英勇拼搏的战斗精神。

赵长城遗址广场上有一尊武灵王骑马的雕像,他手挽弓箭,骏马奔驰的形象再现了彼时保家卫国的威武气概。广场北侧,赵长城遗址蜿蜒东西,穿行沟谷,展示着历史的沧桑。旁边一块石碑记载了两千多年前赵长城和胡服骑射的历史。“修筑长城与‘变俗胡服、习骑术’,武灵王既有战略上的长远目的,也有战术上的整体提升,是战略战术上一种积极有效的统一……”这是后世对他的评价。

“邯郸歌舞终消歇,河曲风光旧莽苍;两千几百年前事,只剩蓬蒿伴土墙。”两千多年来,赵长城自然风化、坍塌,与大地融为一体,只有隐约的蜿蜒,还在看着历史脚步的远去,还在沉淀着曾经的边塞风云和金戈铁马。