上庄古村,前世的风霜沉淀为今世的风景

长风浩荡,历史的尘烟在其中丝丝缕缕,庭院主人有的在史书里毫无痕迹,有的则显赫一时。他们沉淀了历史,鲜亮了今世的眼眉。

这或许是至今我遇到的最有文化又可追溯历史的村庄了,古老厚重,史书一般存在于山西晋城阳城县润城镇这方土地上,任风霜雨雪经过又经过,斑驳了墙壁,干涸了溪流,枯朽了草木,黯淡了门庭,但是,沉淀了历史,鲜亮了今世的眼眉。

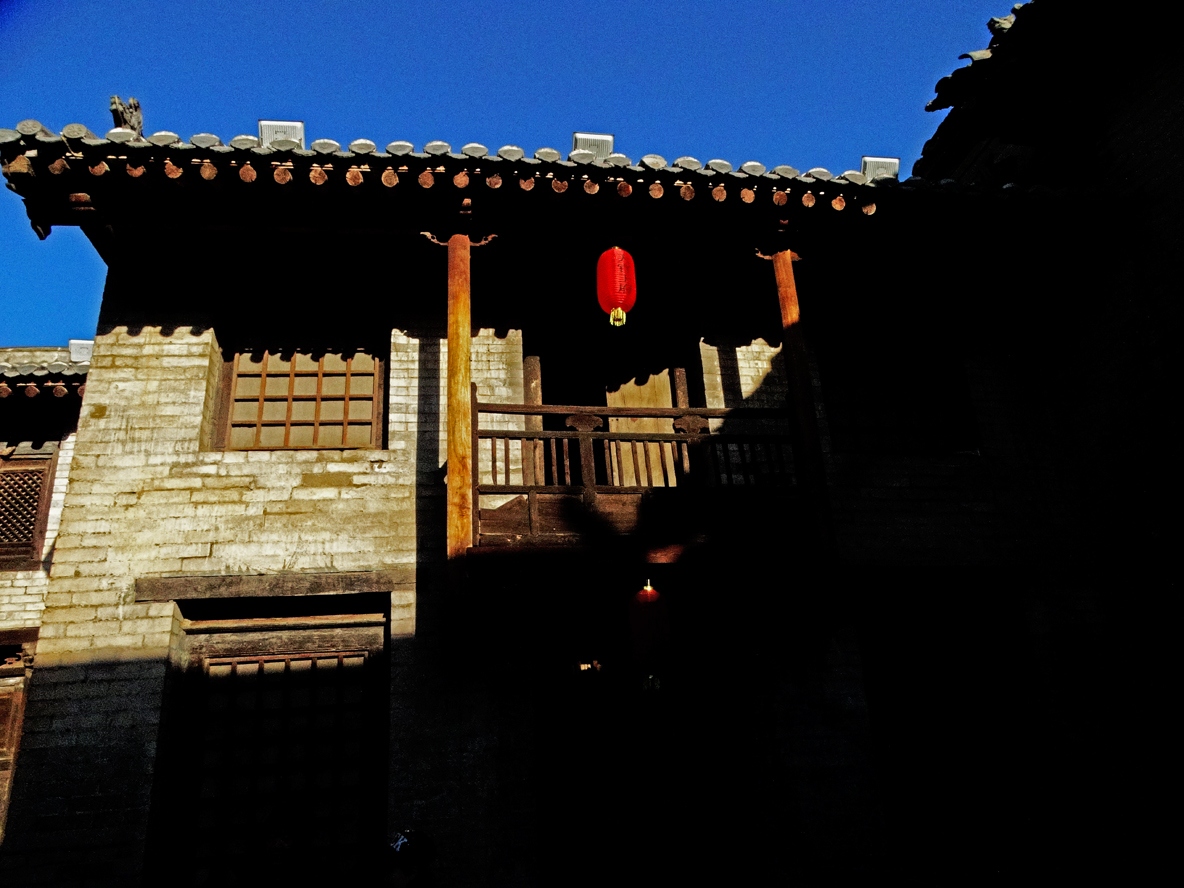

我抵达这里的时候,冬日的西风正烈,午后的阳光铺陈在这方大地的屋顶、树梢,静谧深邃,有村里上了岁数的大爷在路边高高的台阶上悠闲地抽着烟斗,街路两边的房檐层叠交错,泥土墙壁长长地绵延在视线里,仿若走进某座仿古影视城。

这是原汁原味的古村庄,名列山西省历史文化名村,周围群山环绕、溪水穿行、风景优美。村落的入口处有一座河流的闸门,叫永宁闸,如今已无水流,是村落标志性建筑之一。或许在不远的以前,这里水波翻滚,生活在这里的大人孩子说不定还在这里捉鱼游泳,多年后的今天,这里只剩水渍,整座水闸孤独地站立村口,遥望着前世今生。

据说水闸建筑风格集水利、风景、宗教、文化于一身,达到了实用功能与建筑艺术的完美统一。不知道彼时人们修建时候,是否想到百年之后,这里会断流,完全成为后人眼中的风景。

越过水闸,进入村里的主街道,两边的大多数庭院古典而神秘,看起来浑厚沧桑。史料记载,根据清同治《阳城县志》、村中碑文、《王氏正派谱序》及村中历史建筑推断,村落整体格局形成于明初。如果是这样,那么这的庭院建筑也就源于明初了,小巷、过道、梁柱、瓦砾,叠进叠出,整体砖(土)木结构,不由的让人想到一个词汇——“庭院深深”。讲解员说这里的建筑“以明清官宅为主”,每一处院落都无比宽敞,可见当年庭院主人位高权重,家境殷实。

而眼前走的这条主街道名叫“水街”,讲解员说源于很久以前这里有一条发源于樊山的小溪经街流过入村庄河道而得名。街道由条石铺筑而成,平时是街道,下雨时就成了河道。明清两代留存的青砖瓦舍就这样沿溪而建,颇有几分江南水乡的味道。

行走其间,你会看到右边有一条水流,水流上游有一口井,据说,早年生活在这里的人们吃水就从这里打水,洗衣服就在水流下游,如今,溪流里还保留有洗衣用的石板,被打磨得顺滑光溜,蹲在这里洗衣服的女子、穿着长袍留着辫子的孩童或可依稀。

长风浩荡,历史的尘烟在其中丝丝缕缕,庭院主人有的在史书里毫无痕迹,有的则显赫一时,村里的一块牌匾上记载,这里“自古以来就有文化之乡的美誉,从明代中叶至清初的百余年里,这里共涌现出了五位进士,六位举人,贡、监生员等有数百人之多。”

这的确令人惊讶,似乎没有听说其他地域在明清年间同一个村落出现过这么多的官宦门第,据说这里早年有过一个村人引以为荣的“十凤重鸣”现象,这个典故说的是清朝顺治丙戌年,三年一次的会试期间,阳城县有十个读书人前去京城应试,其中张尔素和卫贞来自上庄村,十人在县城集合后出发京城,在县城外一个土堆坡上,一个十岁左右的放牛小童站在路边,应试的十个人陆续经过小童,头一个人走过,小童捏着小鸡儿往上一举,同时把肚皮朝前一拱,射出一股尿,并说“一举中!”第二个人过去,他还是一举又射出一股尿,说一声“二举中!”每过一个,他都做同样的动作,说一声“三举中!”、“四举中!”……逗得他们捧腹大笑。最后是卫贞,走过时小童不尿了。

卫贞纳闷,其他人都说举中了,轮到他小童既不撒尿又不说中,于是问小童:“你为何不举小鸡不尿了?”小童说:“惊举了。”

卫贞不以为然。

不料会试结果出来,他们十人,九人金榜题名,皆中进士,可谓“九凤朝阳”,唯独卫贞一个落榜。卫贞明知自己答卷无误,文章又不亚于他人,为何名落孙山呢?

于是就上书顺治皇上,请求主考复阅其卷。

顺治传旨诏见主考与卫贞上殿,顺治皇帝亲自过目了卫贞的答卷,并问了卫贞几道题目,卫贞对答如流,见解高明。顺治口称“奇才”,朱笔一点,卫贞立刻就成了鑫殿的进土,正应了那位小童所谓“惊(金)举”的话。

而在此之前,清顺治乙酉年,山西举行乡试,阳城赴考者十人,十人皆中。这一壮举,轰动朝野,阳城大街上竖起“十凤齐鸣”的牌坊,故而,此次有“十凤重鸣”之说。

在各类应试中中举的人几乎都会回到家乡修缮宅院,讲解员介绍,有钱后修建房子是中国人的传统,那些中举的人走上仕途光宗耀祖,回来修建自己的府邸,久而久之就形成了目前这样的建筑村落,一直保留至今。

这么多的官宦宅院,最为人们熟知的莫过于村口的“天官王府”,史料记载,这座府邸是明代杰出政治家、改革家王国光的故居。王国光是曾是太子太保吏,辅佐明王朝达四十年之久的重臣,官至刑、户、吏三部尚书,此外还担任《康熙字典》总阅官。不知道是不是相当于现在的副国级,而《康熙字典》总阅官用现在的话说应该就是总编辑吧。

“天官王府”建筑群布局以庄河为中轴线,在河的南岸有天官府、进士第、炉峰院;在河的北岸有沿街院、司农第、司徒第、亚元府、王氏祠堂、大参第、望月楼、参政府、武举第、樊家庄园等。浩大的院落建筑群由其家族后代历时500余年建成,如今被人们称为 “天官王府”。

每一处院落都保存完好,有人认为,这里外观封闭、高门深宅的官宦巨宅达到了使用功能与建筑艺术的完美统一,被古建专家称为古村落保护的杰出典范。

说实话,如果不是抵达这里,我还真不晓得历史上有这么一位叫王国光的人,百度百科这样描述:“王国光(1512年-1594年)字汝观,号疏庵,明泽州阳城(今山西晋城市阳城县)人。嘉靖二十三年(1544年)进士。”关于此人,查阅到的资料极少,不过有一段颇有意味,说是他自明万历三年(1575)之后数年间,屡遭同僚上奏弹劾,罪由为选材任人唯亲,损公肥私等,“皇上发怒销其职,但之后不久,又恢复官职。”

忽然发现,从某种角度来说,这画面和现代官场情形何其相似,或许王国光的确才干无人项背,史料记载表明,他对全国粮仓的管控统筹,官场旧制度、旧秩序的改革,以及边关军饷的规划等起到了至关重要的作用。“他推行‘天下抚按官’的办法,对各个粮食渠道统筹安排,将粮食出入大权牢牢地掌握在国家手中,极大地缓解了粮食紧张,同时筹划出长远计策上报,使消耗、浪费锐减”“他的这些办法,立竿见影”。

史书在时光的长河中一页一页翻过,功过已留后人评说,我在想,假若王国光两袖清风,居无茅屋的话,这里是不是就不存在眼前这般宏大的院落巨宅了,而彼时,或许他真的“选材任人唯亲,损公肥私”,但应该是有度的,有底线的,倘若毫无底线的贪婪,估计他也不可能官至三部尚书吧。

无论怎样,这所庭院最初的主人在彼时也曾挽狂澜于社会,管好了粮仓推进了变革。或许是王国光官阶最高,村庄只留下了他的名字,而其他很多庭院,其主人的名字竟无史料可查,徒留一座座古老的院落,层层铺陈在岁月的深处,成为今世的风景。光阴无情,不动声色,子孙繁衍人世易分,不变的是石磨,是青砖,是蓝瓦。

这里还是电影《烽火别恋》和大型古装电视连续剧《三滴血》、《白鹿原》等重要外景拍摄地之一。如果你看过电视剧《白鹿原》,那么你会对这的场景格外眼熟,电视剧里的大部分镜头就是在这个村落的庭院里拍摄取景,街路两边的墙壁上,还张贴着巨大的剧照海报,想每一个到这里的人说着过往与现实。

阳光洒落,风过屋檐,光影交错间,500年弹指一挥,这里产生的锅碗瓢盆的交响,发生的爱恨别离,穿街而过的锦衣红缎、车马喧闹,都已消散殆尽,置身期间,恍若隔世。

时岁更迭,人世变换,轰动一时的人物以及笔墨纸砚早已无迹可寻,尘烟倾覆了步履,时光荡涤了过往,只留下他们在这里建设的家园,留下了这些或许还有他们指痕的门庭、梁柱以及瓦砾。