大漠敦煌,一个深刻到无处落笔的西域小城

敦煌飞天已然成为这座城市的基因,从国宝层面,到民众生计,石窟壁画里的养分绵延不绝。

1

在中国绵长的历史长河里,每一个城镇都有古老的历史脉络,但似乎只有敦煌是特别的,盛极一时又寂静千年,被流沙掩埋的痛与国宝遗失的痛相互交织,在时光的抚慰下沉淀再沉淀,然后安详而磅礴,大气且夺目。

作为中国古代丝绸之路的节点城市,敦煌以“石窟”“壁画”闻名天下,汉长城边陲玉门关、阳关等存在于教科书中的地名,在这里默然伫立;鸣沙山月牙泉等大漠奇观依旧在这里惊艳世人。

如果不是基于每个人有每个人的感受体验,我想我没法讲述敦煌小城的深刻与宏大。

敦煌地处河西走廊的最西端,甘肃、青海、新疆三省交汇地带,是被沙漠戈壁所包围的一小块绿洲——好惭愧!这个最基本的区位常识,是我抵达这里后才有的清楚认知。那晚,敦煌文旅的李大哥骄傲地向我说起这个小城的现状:“我们是全国文明城、全国卫生城、全国园林城……”

“全国园林城?”我有些诧异,一个大漠腹地的城池,终年缺雨少水的城市怎么能是全国园林城呢?

李大哥说,我们这里是沙漠中的绿洲哦。

2

敦煌史称“瓜州”“沙洲”,据说因为盛产瓜果而得名,有趣的是,直到今日,敦煌依然盛产西瓜和甜瓜,口感绝佳,远近驰名;还有论述认为敦煌在三代(夏商周)之前叫“三危”,论据是在中国第一篇区域地理著作《禹贡》等典籍中就已经出现了“三危”这一地名,而“三危”指的是在敦煌市东南方向那座“三危山”。

敦煌史称“瓜州”“沙洲”,据说因为盛产瓜果而得名,有趣的是,直到今日,敦煌依然盛产西瓜和甜瓜,口感绝佳,远近驰名;还有论述认为敦煌在三代(夏商周)之前叫“三危”,论据是在中国第一篇区域地理著作《禹贡》等典籍中就已经出现了“三危”这一地名,而“三危”指的是在敦煌市东南方向那座“三危山”。

史料记载,“敦煌”一词,最早见于张骞给汉武帝的报告,说“始月氏居敦煌、祁连间”,公元前111年,汉朝正式设敦煌郡。古代人一般用汉语字面意义来解释“敦煌”地名,如东汉应邵注《汉书》中说“敦,大也。煌,盛也。”这也是本地人对来这里的游客说的最多的一句话。

当然,无论远古时期敦煌的称谓如何,都无法影响这座城池的历史地位与其散发的光芒。置身其中,行走在这里的街道,你看到的每一个路标上的地名都是一段历史,如果你足够了解,这每一个传说中地名,映入眼帘时都会心下一动,或许还会有历史的画面席卷脑海。

敦煌历史上具有分水岭意义的一年是在嘉靖三年(公元1524年),这一年,明朝政府下令封闭嘉峪关,放弃了对嘉峪关以西地区的管辖,原关外行政机构及军民撤迁回关内。

而在此之前的一千多年时间里,敦煌是丝绸之路上的商贸、文化、军事重镇。嘉靖封关,正式宣告了敦煌作为“丝路明珠”的辉煌被尘封于历史长河。

于是,此之后长达四个世纪的光阴里,距离嘉峪关以西360公里(距离兰州1100公里,距离新疆首府乌鲁木齐990公里,距离酒泉市府所在地肃州区也有390公里)的敦煌,成了大漠腹地深处茫茫戈壁滩中一个破败的小城,鲜有人知晓。

直到1907年,一个叫斯坦因的英国人以探险名义来到这里,洗劫了莫高窟难以计数的壁画和经卷。

3

丝绸之路、莫高窟、玉门关、阳关、敦煌雅丹、锁阳城等等,这里的每一个词语拿出来,都足够成书,无论多久,它们在浩瀚的历史尘烟中都占据一束光芒。

“先别急着前去这些地方探寻,你应该平复一下,比如先去看一场实景演出。”有朋友建议。“去看《又见敦煌》吧。”他说,这些实景演出将系统地帮你梳理敦煌的前世今生,尤其是加深你对莫高窟的理解。

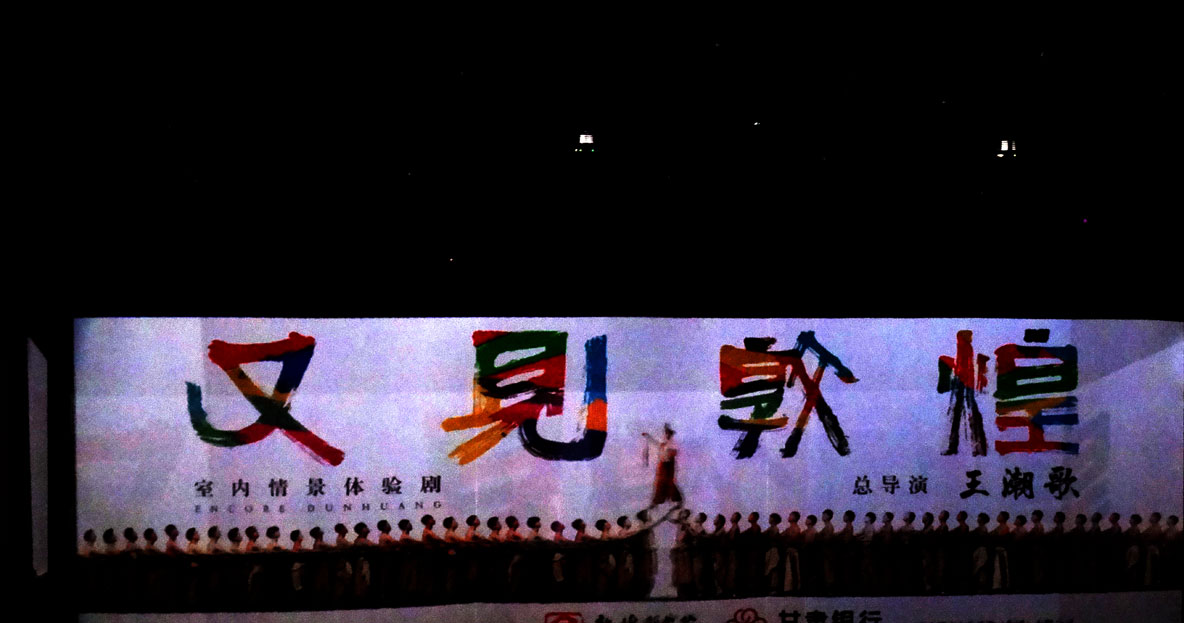

《又见敦煌》据说是西北首部大型室内情景体验剧,以史诗的手法、以莫高窟失窃为主线,将敦煌千年来的故事人物复活再现, 将千年莫高窟和敦煌学还原,震撼人心,几乎所有看过此剧的人都赞不绝口,其实震撼心灵的不是这部剧有多大的场面 ,多么炫的舞台灯光,而是,表现的故事本身具有的让世人动容的心殇,这殇情澎湃汹涌。

《又见 敦煌》的演出和其他剧场不同,这里没有座位,没有固定的舞台,演员在观众间长形的“T台”上,或者现场的某一处道具上,或者四周的墙壁上,剧情随着一个人的讲述,不断呈现一个个场景片段。

“请问,这里是敦煌吗?请问,这里是敦煌吗?”随着诘问重复,语气加重,苍凉与悲伤的情绪瞬间将观众的情绪调动起来。

张骞、索靖、米薇、玄奘、唐王、张议潮、悟真和尚、宋国夫人、王圆箓、常书鸿等一个个史书里的人物从眼前走过,他们走过丝路,穿过黄沙……剧情随之展开。

从张骞出师西域到玄奘敦煌讲法;从发现藏经洞到斯坦因带走经卷,从王道士的悔恨到飞天母亲的原谅。。。。一幕幕场景引人入胜且令人唏嘘。

敦煌从来就不缺少各种表达形式,也从不缺少各种赞美以及激荡心灵的故事,但是置身于剧情中的那种感受,或许从来不曾有过,那些片段一幕幕次第展现,2千年前的事情仿佛就发生在你身边,同时,又有后世的叹惋,观众情绪随着画面与讲述起伏、走动。

台词煽情,而讲述者更加深情,尤其是在剧情尾声,层层递进的情感升华震撼心灵。

——玉门关外的琵琶声消失了,雷音寺的诵经声消失了,唐朝已深埋在沙下;

——于阗国消失了,水井、皮鞋和陶罐都成了碎片,宋朝,已深埋在沙下;

——明朝时的敦煌人已退至玉门关内,莫高窟孤身城外,商队不见了踪影,丝绸之路被废弃了,明朝,已深埋在沙下;

——一位清朝书生来到莫高窟,在152窟参观浏览,写下清朝安西人刘俊到此一游。152窟还在,清朝,已深埋在沙下。

——生活在隋朝的工友,曾认真地将自己画在壁画上,而今已斑驳得没了模样。隋朝,已深埋在沙下;

——曾经的喧嚣,已变成羌笛一曲,曾经的繁华,已变作一把黄沙;

——不,我在,我一直都在,我不会离开,我是你的绿水青山,我是你的大路无边,我是你从2100年前走来的祖先,我是你印刻在心灵上的经卷!

——我是一条大路啊,我是这大路上的一句誓言;

——我是你的汉朝,我是你的隋朝,我是你的唐朝,我是你的明朝……

——我是这土地上最壮美的麦田,我是这麦田上最辽阔的苍天!

——我是你的春夏秋冬,我是你永远不断的血脉,我是你子子孙孙无穷无尽的繁衍!

——我,是你的一瞬间;我,是你的一千年……

这或许是这部剧你能看到的最长的台词了,当我整理出来,默念一遍,依然有缓缓而深远的感动。深情的一眼便穿过千年,千年的时间依然深情款款,这阙诗篇,充沛、饱满。

我想,写台本的人一定怀着对这片大漠浓烈的情感,以及对莫高窟无言的眷恋。琵琶声、诵经声、清朝游客、隋朝工友……这些并不宏大甚至平凡的人物片段,因为与敦煌的交际而变得生动鲜活,以至于2千多年后的今天,以这样的方式出现的时候,是那样真切!

4

去逛了逛敦煌古城,交通不怎么便捷,市区没有到古城的公交车。

去逛了逛敦煌古城,交通不怎么便捷,市区没有到古城的公交车。

那天从酒店出来,原本是要去敦煌博物馆的,不料出租车师傅说,“太近了,不想拉你哦~要不你去敦煌古城吧。”我说好。

车出市区,除了道路两侧稀疏幼小的树木外,就是戈壁苍野,师傅说那些色泽金黄的小树就是胡杨和沙柳,沙柳的枝条就是烤串的那种。

“顺着这条路一直走可以到阳关。”正说话间,师傅说,古城到了。

敦煌古城并非历史遗迹,早些年是为了拍摄《敦煌》而仿建,地处市区之南的苍茫戈壁,城门外有几头骆驼以及一些影视道具,城内呈现了古时敦煌百姓的居所、街道以及商业情景。见有剧组在拍摄,我过去询问,一个小伙子说他们是河南一个剧组,来这里拍摄几个镜头。

据说,这座仿古城池由日方出资,参照宋代的《清明上河图》而建造,由北宋时期的高昌、敦煌、甘州、兴庆和汴梁五条主要街道组成,为拍摄用道具这里的过街楼、佛庙、当铺、货栈、丝绸店、酒肆、饭馆、住宅等,互为背景相辅相成。《封神演义》、《新龙门客栈》、《怒剑啸狂沙》、《海市蜃楼》等二十多部中外影视剧目,也曾在这里拍摄取景。

有诵经声传来,起初,我以为是仿造的一个庙宇,走进去观看,发现这里的确是真的寺院。一个手拿扫帚的男子走过来,我问,这里有常驻僧人吗?他说有啊,我就是。

我上下打量了他一番,才从他的裤脚确认了他的僧人身份。他说这里有两三个常驻僧人,平时念经,干活。因为平时少有人来,也不怎么注重衣装。

有风从楼台来,似乎加重了这里的破败,不过这倒是蛮符合古代的市集,其实建造者未必知道敦煌古城的原貌以及建筑形式,宋朝的张择端也未必知晓,这些仿古建筑也只能是在影视剧中营造一些古韵罢。

5

晚饭的时候,和敦煌文旅的李大哥聊天,他说敦煌夜市去转了没?我说还没。他说要去转一转,夏天的时候异常繁华,敦煌不夜城说的就是这里,这里素有“昼为敦煌,夜作天堂”的美誉……他说,夜市由敦煌文旅集团运营管理,童叟无欺。

晚饭的时候,和敦煌文旅的李大哥聊天,他说敦煌夜市去转了没?我说还没。他说要去转一转,夏天的时候异常繁华,敦煌不夜城说的就是这里,这里素有“昼为敦煌,夜作天堂”的美誉……他说,夜市由敦煌文旅集团运营管理,童叟无欺。

每到一座城市,我都要在晚上出去转一转,敦煌夜市自然挂在了心上。

第二天傍晚,顺着酒店工作人员指引,去不远路口处的敦煌中学门前等公交车,到了车站发意识到,口袋里没有零钱,视野之内居然也没有商店。很快,公交车缓缓停靠,我决定向车上的乘客求助,比如我微信给你一块钱,你给我一块钱现金这样,没想到司机师傅态度很好地说:可以扫微信支付啊。兴奋又意外,这个沙漠小城的公交车竟也可以微信支付!

听说我要到敦煌夜市,司机师傅说,还有好几站,到了我叫你啊~

车在敦煌的黄昏里穿梭,风从车窗外进来,清冷。

夜市里人声鼎沸,各色本地特征的工艺纪念品、小吃烧烤琳琅满目,还有一些特产锁阳、葡萄干以及各种果脯,看了看悬挂的价格目录,绝大部分相同品类的商品价格基本一致,看来,这里的确管理有方,既避免了恶性竞争,又防止商家宰客。

有一个摊主正在现场制作飞天版画,刀工细腻,人物栩栩如生,旁边还有一个微型的散热装置,我问那是什么?他说烤手取暖用的。“晚上雕刻,有点冷,手指容易不听使唤,这样暖和一些,不至于把板材刻坏。”他说,先涂刷几层颜料,根据构思来决定下刀的力度,这样呈现出来的人物服装、丝带的颜色就会不同……

敦煌飞天已然成为这座城市的基因,从国宝层面,到民众生计,石窟壁画里的养分绵延不绝,尽管历尽劫难,这片大地依旧阳光普照,这座城的光阴宁静从容,或许人们来这里只需半天,但是这半天,却抵达了2000年……